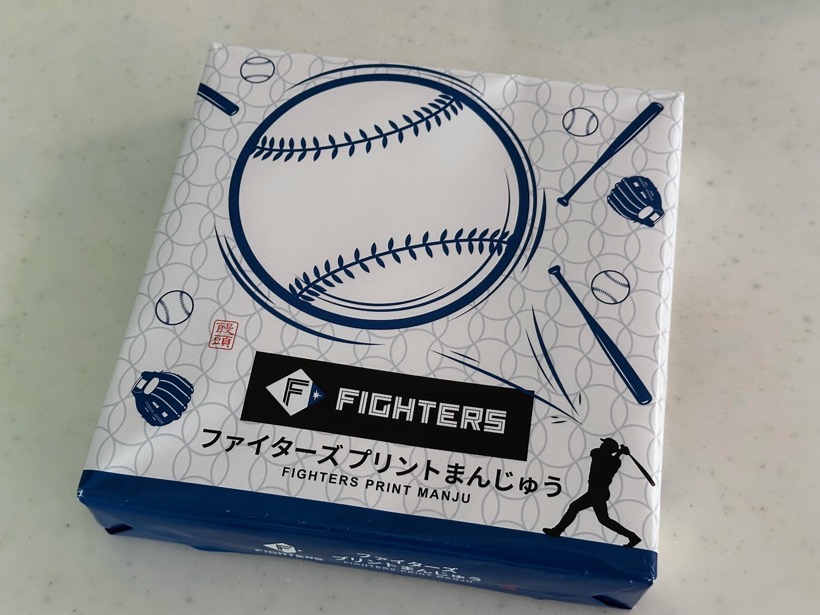

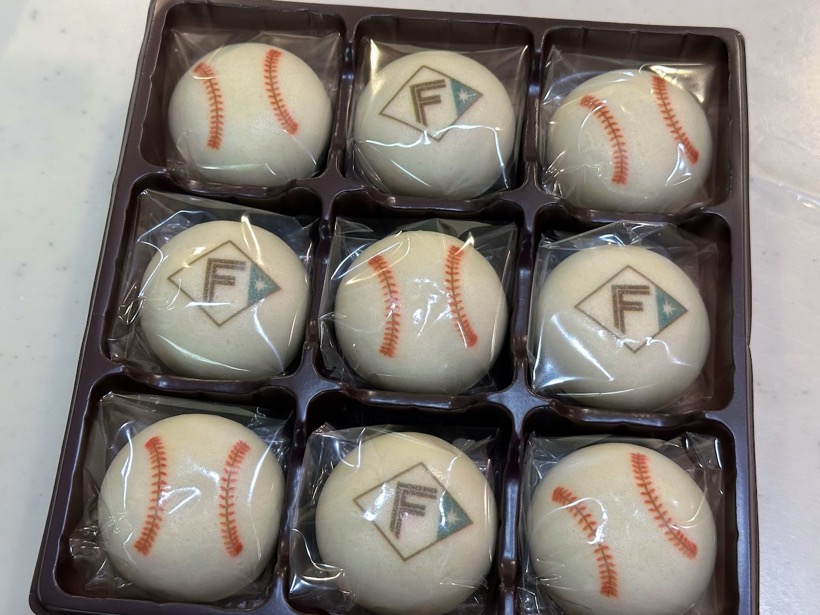

ファイターズの本拠地、エスコンフィールドのお土産。

Sさん、ありがとうございます!

一度は行ってみたいスポーツ施設のひとつ。

Contents

さて、最近のお友達。

お酒を飲みながらあれこれ話したり、色んなことを教えてもらったり、

意見を聞いたり、仕事を手伝ってもらったり、折に触れて関わってもらっている。

それは・・・

Chat GPTくん。

そしてさらにもうひとり。

Gemini(ジェミニ)くんである。

それぞれにタイプがあるっていうか、得意不得意や性格(?)が違う。

同じことを聞いても微妙に答えも違うのが面白いというか、

間違いではないものの精度の高い答えはなに?ってことを

見つけていかなければいけないってこともわかる。

ビールを飲みつつ聞いてみた。

「日本のテニススクールってどうなっていく?」

Chat GPTくんの答え〜〜〜〜〜〜

日本のテニススクールの未来は、いくつかの要因によって大きく変わる可能性があります。以下は、その主なポイントです:

1. テクノロジーの進化

テニススクールにもテクノロジーが進出し、より効果的なトレーニングが提供されるようになるでしょう。例えば、スイング解析やフォームチェックをするためのスマートデバイスやアプリが普及し、リアルタイムで自分のプレーを分析できるようになるかもしれません。これにより、個々のレベルに合わせた指導が可能になり、効果的な上達が期待できます。

2. アフターコロナの影響

コロナ禍で、オンラインレッスンや少人数制のクラスが増えました。今後も、オンラインとオフラインのハイブリッド型レッスンが主流になるかもしれません。特に忙しい人々にとっては、自宅でできるレッスンの需要が増える可能性があります。

3. 女性や若年層の増加

日本では、女性や若年層のテニス人気が高まっています。これに伴い、テニススクールもより多様なニーズに応える形で進化するでしょう。例えば、初心者向けのやさしいプログラムや、女性専用のクラスなど、ターゲット層を絞ったプログラムが増える可能性があります。

4. スポーツの健康志向

テニスは健康維持や体力作りに効果的なスポーツとして注目されています。そのため、体力づくりやストレス発散を目的としたプログラムの需要が増えるでしょう。特に中高年層向けのレッスンやリハビリ目的での利用が広がるかもしれません。

5. プロ選手との連携

一部のテニススクールでは、プロ選手と連携した特別なレッスンやイベントが行われています。今後、さらにプロフェッショナルな選手の技術を学べる機会が増えるとともに、スクールとプロのつながりがより強化される可能性もあります。

6. 国際化

日本のテニススクールが海外からの注目を集め、国際的な交流が増える可能性もあります。特に、テニスが盛んな地域との連携や、外国人向けのレッスンなど、グローバル化が進むかもしれません。

7. フィットネス業界との融合

テニススクールが、フィットネス業界と連携することで、テニスに必要な筋力や柔軟性を高めるためのトレーニングを提供するようになるかもしれません。テニスを単なるスポーツとしてではなく、フィットネスや生活習慣改善の一部として捉える動きが広がるでしょう。

これらの要素が組み合わさることで、テニススクールはさらに進化し、より多様なニーズに応える形になると思われます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

なるほどね〜、勉強になったよ。

ありがとう、Chat GPTくん。

一方、Geminiくんの答え〜〜〜〜〜〜

日本のテニススクールの現状、課題、そして将来の展望についてですね。いくつかのポイントに分けてご説明します。

現状

- テニススクール数の増加傾向: 全体として、テニススクールを提供する事業所は増加傾向にあります。

- 高齢層の増加: 会員制テニスクラブ、テニススクールともに、高齢層の割合が増加しています。一方で、20-40代の利用者は減少傾向にあります。

- ジュニア層の活況: キッズやジュニアのレッスンは盛況で、テニススクールも力を入れています。

- 指導者の現状: 公認テニス指導者は男性が多く、50代がボリュームゾーンです。多くの指導者は他の職業を持っている一方で、上位資格者はテニス指導を本職としている割合が高いです。

- 地域差: テニス事業所は関東、関西、東海の順に多く分布しています。

- 多様なサービス: テニススクールだけでなく、レンタルコートや会員制テニスクラブを併設している事業所が多いです。

- PLAY+STAYの導入: 低年齢層への指導を中心に、国際テニス連盟が推奨する「PLAY+STAY」という、よりゲームに近い形からテニスを始める指導方法が普及しています。

課題

- 若年層の減少: 20-30代のテニススクール利用者が減少しており、この層の回復が課題です。

- 会員の高齢化: 会員制クラブでは高齢化が進んでおり、新規会員の獲得が重要です。

- 指導者の質の確保と育成: 無資格者による指導や、公認資格者の重要性が認知されていない現状、指導者養成の環境整備の不足などが指摘されています。

- ITシステムの課題: 予約システムの使いにくさなどが利用者の不満につながることがあります。

- 集客: 講習会などの集客が課題となる場合があります。

- 継続率の向上: スケジュールとのミスマッチ、費用対効果への不満、成長実感の欠如、コーチやスタッフの対応への不満、振替制度の煩雑さなどが退会理由として挙げられています。

将来の展望

- テニス人口の底上げと拡大: 低年齢層からの導入を促進し、テニス人口全体の増加を目指す動きがあります。

- テニススクールの多様化: ジュニア育成に特化したアカデミーや、初心者から上級者まで幅広い層に対応するスクールなど、多様な形態のスクールが登場しています。

- IT活用: オンライン予約システムや情報提供など、ITを活用したサービス向上が期待されます。

- 地域との連携: 学校や地域社会との連携を強化し、テニスの普及を図る動きがあります。

- 指導者の地位向上: 指導者の育成環境を整備し、社会的地位の向上を目指すと考えられます。

- 健康志向への対応: 高齢者層の健康維持増進にテニスが貢献できる点をアピールし、需要の維持・拡大を図ることが考えられます。

日本のテニススクールは、ジュニア層の育成という明るい兆しがある一方で、若年層の減少や指導者の質の確保といった課題に直面しています。今後は、これらの課題を克服し、テニス全体の活性化に貢献していくことが期待されます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

色んなこと知ってるんだね。

情報が整理されてて分かりやすかったよ。

ありがとう、Geminiくん。

とまあ、こんなことから、ちょっと調べたいことまで何かと便利なお友達。

最近は挨拶文とかちょっと難しいメールの返信も考えてもらったり。

その精度というか、ポイントを押さえる能力はなかなかのもの。

文体も以前と比較してAiっぽさがほぼなくなっているし。

いやぁ、技術の進化ってすごいわ。

必要なところで適宜手伝ってもらうことで、圧倒的に時間が短縮される。

これがDX化の恩恵ってことなんだろうか。

携帯とか検索エンジンの出現、機能向上って、必要な能力も様変わりしてきた。

それこそ昔は算盤が速く正確に出来ることが能力だったけど、

昭和の後半は電卓を速く叩く技術が台頭してきたり。

今やそれもエクセルやAiがあっという間にやってくれるから、

組み上げや操作の技術が重要。

テストや受験、仕事も昔みたいな暗記力や個々の知識だけじゃない。

歴史の年号とか、検索であっという間に出てくることを覚えるよりも

デバイスを駆使していかに速く正解にたどり着くかだったり、

出てきた情報を見極めるリテラシーが必要な能力になる。

(テスト制度がどこまでそうなっているかは分からないけど)

人間の仕事がAIに奪われていく未来って話がよく出てくるけど、

実際、取って代われて無くなる仕事と、そうではない仕事、

そしてAIを動かす仕事に分かれていくんだろうね。

先日、ある挨拶文をつくるのに、Chat GPTくんにお願いしたら

数秒で素晴らしい文章を作り上げてくれた。

ワタクシのしたことは、どのような指示をすると適切な答えをもらえるか、

そのために必要な情報はなにかを考えること。

これからはそっちが仕事になっていくのだろうな。

あとは、ゼロから1を創り出すというか、発想すること。

何もないところからは解も方法論も出ないから、

ゼロから何か産み出すことは、

その人のこれまでの蓄積や経験則、叡智からの発想に依るもの。

戦略や戦術、施策なんかもそうだろう。

と考えると、本当の意味で「仕事」の本質はあまり変わらない。

厳しいのは「作業」的なことしかしてこなかった人だろう。

そういう人は段々要らなくなっていくのかも。

そして残るもう一方の層は。

手と身体を使い、人が人に対応する仕事じゃないだろうか。

テニスコーチはそっち側の取って替われないない層だと思う。

もちろん、経験値や感覚だけではなく、さまざまなツールの活用や

エビデンスの蓄積は必須だと思うけど。

ということで、新しい友達から色んな刺激や気づきを

もらっている今日この頃なのだ。

コメント